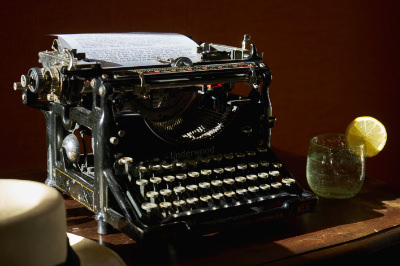

“Les Plumes de l’Océan”

pour orchestre symphonique

EXTRAITS MUSICAUX

Si vous êtes organisateur, chef d’orchestre ou interprète et que vous souhaitez vous faire une idée de la pièce pour votre programmation, vous pouvez me contacter via la page “Contact” et requérir l’écoute d’un extrait (conditionnée expressément à votre engagement de non-partage et non-diffusion de l’enregistrement mis à votre disposition).

“Les Plumes de l’Océan”

Informations

Commanditaire : Commande de l’Orchestre National de Bretagne

Année de composition : 2018 (rév. 2022)

Durée : 6’ (version originelle)-9’ (version révisée 2022)

Nomenclature : 2 Fl. (1° & 2° aussi Pte Fl.) / 2 Htb. / 3 Cl. (3° Cl. B.) / 2 Bsn / 2 Cors / 2 Trp. (1° aussi Pte Trp.) / Timb. / 2-3 Perc. / 9 Vl. I / 7 Vl. II / 5 A. / 4 Vlc. / 3 Ctb.

Difficulté d’écoute : *** Difficile

Statistiques Musicales

Nombre de notes : 31 203 notes

Nombre de mesures : 221 mesures

Nombre de pages (conducteur) : 34 pages

Nombre de pages cumulées (matériel) : 189 pages

Mouvement détaché des 5 Æncres Marines

Si, originellement, “Les Plumes de l’Océan” était une pièce isolée, celle-ci fait maintenant partie d’un cycle de cinq pièces autour de l’Océan, dont elle constitue le mouvement final : les “5 Æncres Marines”, dont elle partage l’effectif instrumental. Je vous laisse vous reporter à la page qui leur est consacrée pour bien comprendre le contexte et les enjeux du nouveau cycle. “Les Plumes de l’Océan” reste néanmoins une pièce à part entière dans mon catalogue.

Présentation

Bien que le tempo indiqué soit de 56 à la blanche, le tempo peut descendre jusqu’à blanche = 40 si nécessaire.

Les Bases du Projet

Pour les 30 ans de l’orchestre, l’ONB souhaitait commander 6 œuvres à 6 compositeurs différents, autour de lieux ou paysages de Bretagne, sous le nom de “Cartes Postales de Bretagne”. “Les Plumes de l’Océan” est ma contribution à ce projet.

Pour ma part j’ai choisi les 7 îles de Bretagne. Le matériau musical m’est venu en me documentant sur les fameuses 7 îles de Bretagne (Bono, l’Île aux Moines, Rouzic, l’Île Plate, l’Île Malban, auxquelles s’adjoignent les récifs le Cerf et les Constans). Découvrant que l’une des richesses de cet endroit est notamment la présence de 20 000 couples d’oiseaux, je me suis pris à imaginer quel panorama sonore extra-ordinaire pourraient bien donner 40 000 oiseaux volant selon des configurations de tracés, de vitesses, d’enchaînements et de masses spectaculaires ?

C’est à cette question, à moindre échelle (44 musiciens) et toutes proportions gardées (une sorte de tranche instantanée de quelques minutes seulement), que j’ai essayé de répondre dans cette œuvre. Toutefois, il ne s’agit dans “Les Plumes de l’Océan” cela va de soi que d’une représentation d’artiste, qui ne revendique aucun réalisme ornithologique, aucune base scientifique, ni même de base expérientielle (je n’ai jamais mis les pieds sur ces îles de Bretagne !) : un pur travail de l’imagination.

Enjeux

La dimension somesthésique de la musique et l’énergie déployée et projetée par l’ensemble des musiciens d’un orchestre étant deux de mes préoccupations dans mon travail, j’ai cherché à élaborer un panorama musical dont seule la qualité viscérale m’intéresse, et non son intelligibilité.

Il convient de remarquer à cet égard que l’importance que j’accorde à l’écoute de la musique non seulement par l’ouïe, mais aussi par les sensations corporelles, se prête davantage à une immersion en situation de concert plutôt qu’à l’écoute sur enregistrement. La multiplicité des canaux sensoriels (auditif, visuel, somesthésique) participe de l’expérience.

Par ailleurs, comme pour “Haubanages”, indépendamment de mon point de départ (ici l’océan et des dizaines de milliers d’oiseaux), j’encourage l’auditeur à laisser et même à inviter son imaginaire à s’approprier l’expérience, en laissant venir librement les sensations, images, associations d’idées, quelque éloignées de mon idée initiale qu’elles puissent être : une forme de pseudo-synesthésie, en somme.

Enfin, je souhaitais travailler la dimension temporelle de manière constamment tendue et renouvelée mais sans rupture, contrairement à certains de mes travaux passés. Partant du constat subjectif (dans ma culture musicale très réduite) qu’à mon goût trop d’œuvres de musique contemporaine se confinent soit 1. dans un statisme inexpugnable, soit 2. dans un dynamisme exacerbé, insufflant de prime abord une dynamique et un souffle qu’elles n’arrivent pas à tenir dans leur développement, laissant selon les cas le soufflé retomber, ou alors par la fatigue auditive atteignant pour moi le point de rupture de ma concentration, soit 3. dans un clair-obscur basculant de l’un à l’autre épisodiquement au gré du développement de l’œuvre, j’ai décidé d’explorer une forme courte (moins de dix minutes), qui serait autant statique qu’agitée, dans un glissement continuel dans lequel l’auditeur pourrait, en un laps de temps très court, se laisser emporter et se faire absorber dans une temporalité parallèle, décoller avec la musique, puis rester sidéré quelques instants sans avoir eu trop l’impression de trouver le temps long et, même sans avoir forcément aimé, au moins avec la sensation d’avoir vécu une expérience.

Dans l’idée, cela donne ceci : Juste avant le début de l’œuvre, le temps musical coïncide avec le temps réel. Lorsque l’œuvre commence, se superpose alors une autre temporalité, d’abord très proche du temps réel mais avec une déviation et une dissociation progressives vers une temporalité propre, avec perte graduelle de repères temporels du temps réel. Mon but étant d’entraîner l’auditeur dans une perception temporelle distordue et presque hypnotique par confusion et saturation de l’espace musical conscient (surcharge cognitive), pour le laisser encore un peu confus dans les instants qui suivent la fin de l’œuvre (ou soulagé ?…).

La Réalisation Musicale

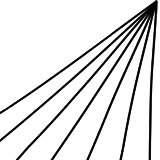

Pour ce faire, j’ai d’abord spatialisé l’orchestre, à la fois selon un axe gauche-droite mais aussi selon un axe avant-arrière, avec toutes les gradations intermédiaires.

Dans une première couche sonore, j’ai travaillé sur des modes de jeu presque extra-musicaux, tels que le souffle (vents et cordes), et une organisation en vagues au début et à la fin pour donner présence au vent et à l’océan. J’utilise aussi d’autres modes de jeu pour le flip-flap des battements d’ailes (cliquetis de clés, bruits de pistons, tapping aux cordes, etc.).

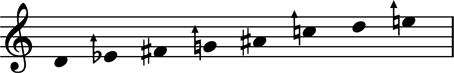

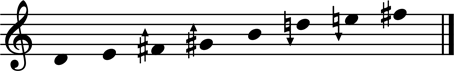

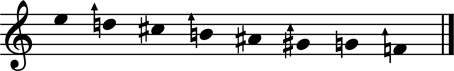

Dans une deuxième couche, j’ai traité le matériau musical en lui-même, qui n’émerge que progressivement au début, et qui disparaît avant la fin. Étant donné l’assez grande intrication rythmique générale, j’ai tenté de travailler sur des lignes mélodiques aussi simples que possible (essentiellement des descentes en quarts de tons, parfois en demi-tons) pour retranscrire cette sensation de 40 000 oiseaux ! L’organisation rythmique a représenté l’essentiel du travail. L’intrication rythmique consiste surtout en la superposition d’un matériau musical assez semblable en terme de notes, mais différent en termes de vitesse (donc de rythme), de début (micro-décalage à chaque entrée) et de position dans l’espace (spatialisation), un peu comme un déphasage.

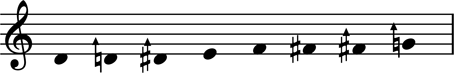

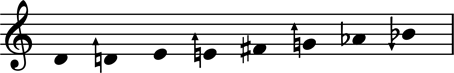

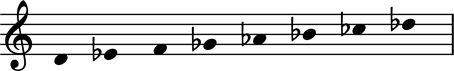

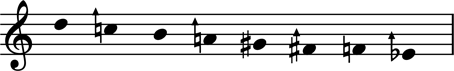

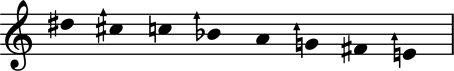

Pour contrebalancer les descentes, je construis des accords dans l’aigu, sous forme de tenues avec gels, d’abord déstructurés mais uniquement avec les sons tempérés (B, puis fin de D Cordes), puis sous forme d’un mode de huit notes qui se répand vers l’aigu, d’abord très contracté puis au fil des itérations de plus en plus dilaté (F Cordes, G Petite Trompette) : [¼t, ½t, ¼t, ½t, ½t, ¼t, ½t] → [¼t, ¾t, ¼t, ¾t, ¾t, ¼t, ¾t] → [½t, 1t, ½t, 1t, 1t, ½t, 1t](mode racine) → [¾t, 1+¼t, ¾t, 1+¼t, 1+¼t, ¾t, 1+¼t] → [1t, 1+¼t, 1t, 1+¼t, 1+¼t, 1t, 1+¼t]. On notera que j’omets une progression de chaque côté du mode racine ([½t, ¾t, ½t, ¾t, ¾t, ½t, ¾t] à gauche et [¾t, 1t, ¾t, 1t, 1t, ¾t, 1t] à droite), qui m’a servi à l’élaboration des versions contractées et dilatées.

Vers la fin (J Cordes), j’utilise trois descentes successives en ¾ de tons, mais chacune commençant ½ ton plus haut que la précédente ce qui, en trois itérations, fait entendre les 24 quarts de tons d’une octave.

J’ai donc organisé le matériau musical de façon à ce que chaque partie instrumentale soit différente (mais non-indépendante), pour donner corps au foisonnement d’une nuée d’oiseaux telle que je le conçois dans mon imaginaire. Chaque musicien a une partie différente, les cordes sont divisées à l’extrême, pour créer un jeu de masses sonores mouvantes et renouvelées, dans lesquelles on peut percevoir à la fois une organisation générale (le vol synchronisé des oiseaux/un matériau musical commun) et l’individualité à l’intérieur de cette macro-structure (le même matériau musical, mais avec de légères différences d’une partie instrumentale à l’autre). Cependant, seule la synthèse résultant de la superposition simultanée de l’ensemble de ces éléments m’intéresse. (Quelques statistiques : en 5’40” de durée théorique, 25 396 notes écrites, soit 4 487 notes/min. ou 75 notes/sec. !)

Au niveau structurel, l’œuvre est conçue en forme d’arche, comme une progression de dix sections de trente secondes, avec une onzième et ultime section un peu plus longue — j’ai d’ailleurs élaboré la forme avant même de commencer à écrire la moindre note de musique, pour structurer et équilibrer le discours de la façon la plus organique possible. La progression d’une section à l’autre est double simultanément : à la fois une progression continue, et une progression en vagues, où la vague qui arrive est plus forte et plus intense que la précédente. La pièce commence dans le silence, d’où émergent peu à peu des éléments musicaux et des bribes d’agitation, qui s’intensifient de plus en plus, menant l’énergie et le chaos à leur paroxysme lors du climax final, d’où ne reste pratiquement plus que le côté bruitiste de l’œuvre, qui se referme alors comme elle a commencé, sur le silence.

Malgré le langage musical et les moyens techniques déployés, on pourrait situer “Les Plumes de l’Océan” — à l’instar du cycle complet des “5 Æncres Marines” — dans une sorte de courant néo-impressionniste.

Dans tout ce travail, Dorico s’est avéré un outil extrêmement précieux, et m’a permis de m’aventurer bien au-delà des limites notationnelles, rythmiques et micro-tonales que je m’imposais à l’époque où j’utilisais encore Finale. “Les Plumes de l’Océan” fut d’ailleurs le premier projet sérieux sur lequel j’ai utilisé Dorico. Ce fut un crash-test à la fois compositionnel et en termes de gravure musicale, que le logiciel, hormis quelques problèmes de lenteur, a relevé haut la main. Je me suis senti tellement libre et même accompagné par le logiciel (simulation de l'intrication rythmique, simulation des passages comportant de la micro-tonalité, etc.), que c’est suite à ce projet-là que j’ai décidé d’adopter complètement Dorico pour tous mes projets professionnels futurs et à venir, qu’ils soient créatifs, pédagogiques, ou simplement en tant que copiste musical.

… Savez-vous que vous pouvez vous ABONNER à notre lettre d’information ?

Sélectionnez les catégories qui vous intéressent, puis entrez ci-contre votre prénom et votre adresse de courriel !