Présentation des Gongs

Découvrez cette famille d’instruments très ancienne

Présentation des Gongs

Le royaume des vibrations

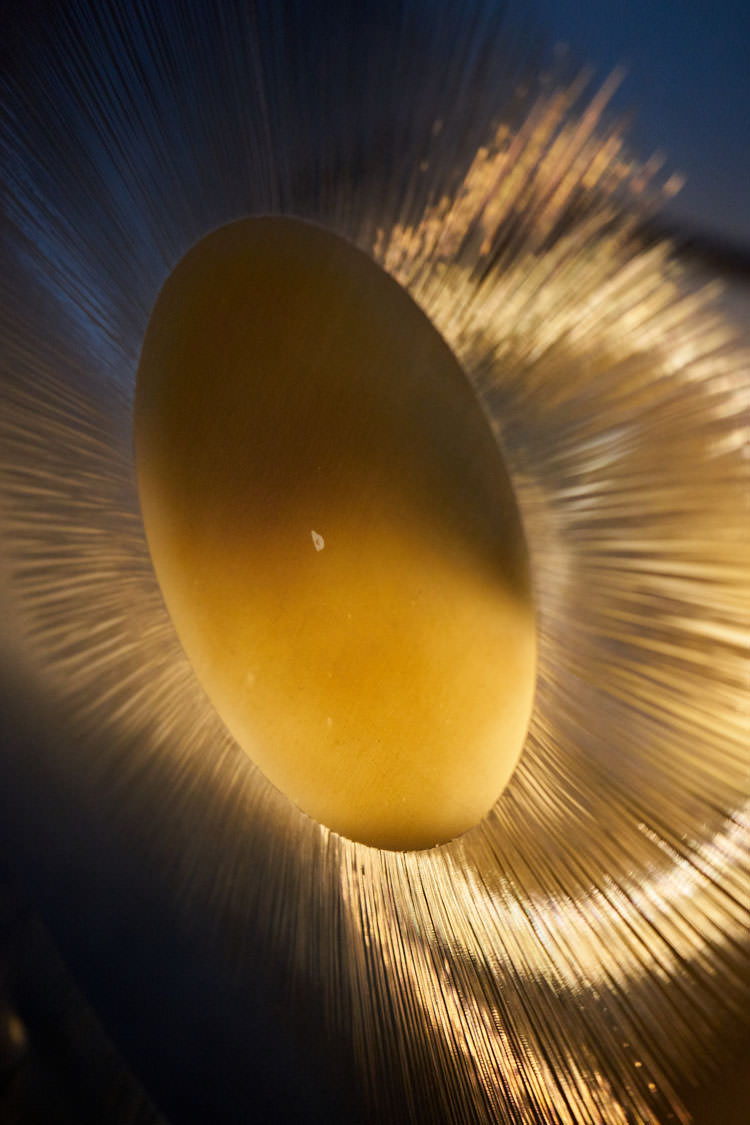

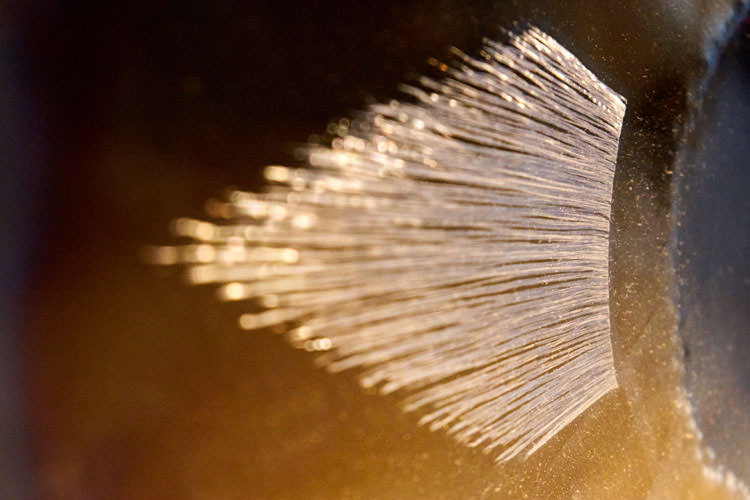

Les gongs, dans leur apparente simplicité, sont des instruments fascinants. Qu’ils soient coulés ou fabriqués à partir d’une feuille de métal martelé, une simple modification de leur design suffit à en changer le son ou le timbre. Plus la tension de la surface est forte plus le son est défini. Un bord replié, une aire centrale rehaussée ou une forme légèrement convexe, un mamelon au centre et le son devient plus précis ; un martèlement désordonné exagéré, une absence de repli au bord et le son devient plus chaotique.

Pour qui n’a jamais entendu de près un gros gong, il est difficile d’imaginer la puissance de vibration de ces instruments, la perception physique par le corps. Le son peut littéralement être ressenti par le toucher autant qu’entendu par l’ouïe ; c’est d’ailleurs un paramètre important pour ressentir quand c’est le bon moment et de quelle manière frapper la surface du gong, sans quoi le gong peut sonner terne, sans l’éclat dont il se pare habituellement. Par ailleurs, comme au Waterphone, le son des gongs, pas accordé dans le sens littéral de la gamme occidentale, demande une sensibilité et une écoute différentes, qui n’est parfois pas sans malmener l’oreille absolue !

Car contrairement à ce que l’on imagine bien souvent, un gong peut produire une grande variété de sonorités : une fondamentale très profonde, quelques partiels assez proéminents, un nuage de partiels secondaires excité par une frappe différente, des accords à part entière, etc. En plus d’une page détaillant chacun des sept gongs de ma collection, je propose donc deux “Guides de jeu” non-exhaustifs, le premier consacré au jeu avec baguettes, le second au jeu avec des baguettes superball. Je vous souhaite une belle découverte de ce magnifique univers !

« Gongs » et « Tam-tams »

Une famille d’instruments très ancienne

En musique, on fait généralement la distinction entre les gongs produisant une note définie d’une part, et les gongs à son indéfini d’autre part. Les premiers sont désignés sous le terme classique de « gongs », les seconds par le terme « tam-tams », à ne pas confondre avec le terme générique que l’imaginaire collectif associe à un tambour Africain. Paiste, le célèbre fabricant Suisse de gongs, soutient que le seul terme historiquement correct est « gong ». D’ailleurs, ils appellent leur ligne de tam-tams Gongs Symphoniques.

Il est vrai que même sur un gong de type tam-tam (chao gong) ou un wind-gong à son a priori indéfini, on peut tout de même percevoir des notes, notamment une fondamentale et des nuées de partiels, bien qu’il soit difficile de reproduire les mêmes sons d’une fois sur l’autre.

Mais tout ceci n’est qu’une question de terminologie, et tant que les compositeurs souhaitant faire appel à des gongs à son indéfini notent leurs partitions sur une portée avec clé de percussion, on comprend qu’un « tam-tam » est requis plutôt qu’un « gong ». Inversement, une partie de gongs notée avec une clef de sol ou de fa sera jouée probablement sur des gongs accordés Paiste ou des gongs thaïlandais, sans que le terme ne pose plus d’ambiguïté que cela.

Généralement, les gongs produisant un son défini, d’ailleurs pas forcément accordés selon la gamme occidentale normalisée, sont ornés d’une bosse au centre, qui peut prendre le nom de « mamelon », « bosse », « dôme », « monticule », « bouton », « coupelle », « bol », « coupole » ou « bulbe » (en anglais « nipple », « boss », « dome », « knob », « button », « cup » ou « cupola »). Leur diamètre est généralement moindre que les tam-tams, puisque plus le diamètre est important, plus les partiels sont potentiellement nombreux et le son moins précis. Par ailleurs, le son des gongs fabriqués à partir de feuilles métalliques martelées est moins stable au cours du temps, car la surface, dont la tension initiale est obtenue par martèlement, peut se détendre, notamment lorsque le gong est joué trop violemment. Un diamètre élevé implique également une tension moins importante, et une susceptibilité accrue à une détente plus prononcée.

On en trouve dans diverses régions d’Asie, les plus répandus étant les gongs thaïlandais (de Thaïlande et de Birmanie), que l’on peut maintenant se procurer accordés selon la gamme occidentale ; les gongs « bao » de Chine (dont le distributeur Dream Cymbal and Gongs propose une collection accordée qui couvre 3 octaves ½ chromatiques) ; et bien sûr les gamelans de Java et de Bali, mais il en existe une multitude d’autres. Les gongs sont traditionnellement fabriqués en bronze coulé puis martelé, ce qui les rend particulièrement lourds. Il ont généralement une bosse proéminente au centre et un bord replié très profond. Pendant plusieurs décennies, Paiste produisaient quant à eux une fantastique ligne de gongs accordés sur 4 octaves ½ chromatiques, avec un mamelon au centre, une aire médiane rehaussée, une zone du bord fortement martelée et le bord replié, croisement entre leurs gongs symphoniques et les gongs accordés d’Asie. Ils étaient fabriqués, comme les autres gongs Paiste, à partir de feuilles de leur alliage métallique, qui étaient chauffées et martelées pour leur donner forme et les accorder, ce qui les rendait bien plus légers que les gongs coulés. Malheureusement, ils ont cessé la production de cette collection de gongs au cours de la première décennie du XXIè siècle.

Du côté des gongs non-accordés, on trouve bien sûr les gongs chinois, comme les gongs « chao » (tam-tams) et les wind-gongs avec leur envolée de partiels aigus proche du bruit blanc et du son des cymbales, mais également des gongs encore plus exotiques, comme les gongs « opera » et les gongs « tiger », dont le son monte ou descend après la frappe. Ces gongs sont généralement tout plats (gongs « chao » et wind-gongs), ou avec une sorte de plateforme très particulière au centre (gongs « opera » et « tiger »). Chez Paiste et Meinl cependant, leurs gongs symphoniques sont martelés plutôt que coulés et ont un bord replié et une aire médiane rehaussée, leur son est donc un peu plus défini.

De nos jours, on compte quelques fabricants de gongs, certains très réputés et d’autres moins connus : Paiste, UFIP, Sona, Meinl, plusieurs fabriques dans la province de Wuhan en Chine, et des créateurs tels Broder Oetken, Steve Hubback, Matt Nolan, Ryan Shelledy, Siri Datta, Shawn Aceto, Gongland, Grotta Sonora, etc.

Informations importantes

Veuillez noter dès à présent que les gongs sont utilisés depuis plusieurs décennies par des mouvements « New Age » pour des pratiques de yoga, de « sound healing » et de « sound therapy ». Pour être positifs, nous leur devons quelques expérimentations et de nouveaux designs de gongs ; c’est le cas par exemple de Sona et de leur collaboration avec Tone of Life. Si certaines personnes appartenant à ces mouvances sont pragmatiques, et restent humbles vis-à-vis des bénéfices et des limites de ces procédés — tout à fait valables par ailleurs —, rendant l’échange riche et intéressant, d’autres diffusent et répandent des théories sans fondements scientifiques, juste parce qu’untel ou unetelle a accordé du crédit à certaine théorie (et sans doute sans malignité, probablement par simple désir d’y croire ou par ignorance), chacun citant alors l’autre dans un mouvement de référence cyclique qui entretient et renforce la croyance les uns des autres. Pour ma part, je suis musicien et j’utilise mes gongs à des fins musicales et d’expérimentation sonore uniquement, donc sur mon site, vous ne trouverez que des informations musicales et techniques, parfois une description subjective du son, mais aucune théorie fumeuse.

Pour plus d’informations sur les gongs, leur fabrication, leur entretien, les mailloches, les portiques et bien plus, je vous recommande le livre de Philip McNamara “Gongs and Tam-tams: A guide for percussionists, drummers and sound healers”. Un autre site intéressant est le site de Michael Bettine et son blog, The Way of the Gong. Enfin, je vous encourage également à regarder le making of de Tone of Life, The World of Gongs, entretien documentaire entre Johannes Heimrath et Tom Soltron Czartoryski, qui comprend des images de fabrication des gongs.

Par ailleurs, si vous vous intéressez à la théorie derrière le son des gongs en feuilles martelées, je vous conseille de vous reporter au livre de Bart Hopkin “Musical Instrument Design: Practical information for instrument making”, qui comporte un chapitre court mais intéressant sur les gongs. Cette lecture pourra être complétée par le chapitre sur les gongs et les tam-tams de “The Physics of Musical Instruments” de Neville H. Fletcher et Thomas D. Rossing.

… Savez-vous que vous pouvez vous ABONNER à notre lettre d’information ?

Sélectionnez les catégories qui vous intéressent, puis entrez ci-contre votre prénom et votre adresse de courriel !